Von der Wiege bis zum Sarg werden seit 1992 in der Bettlerei Medewege für alle Lebensströme „Flussbetten“ geformt.

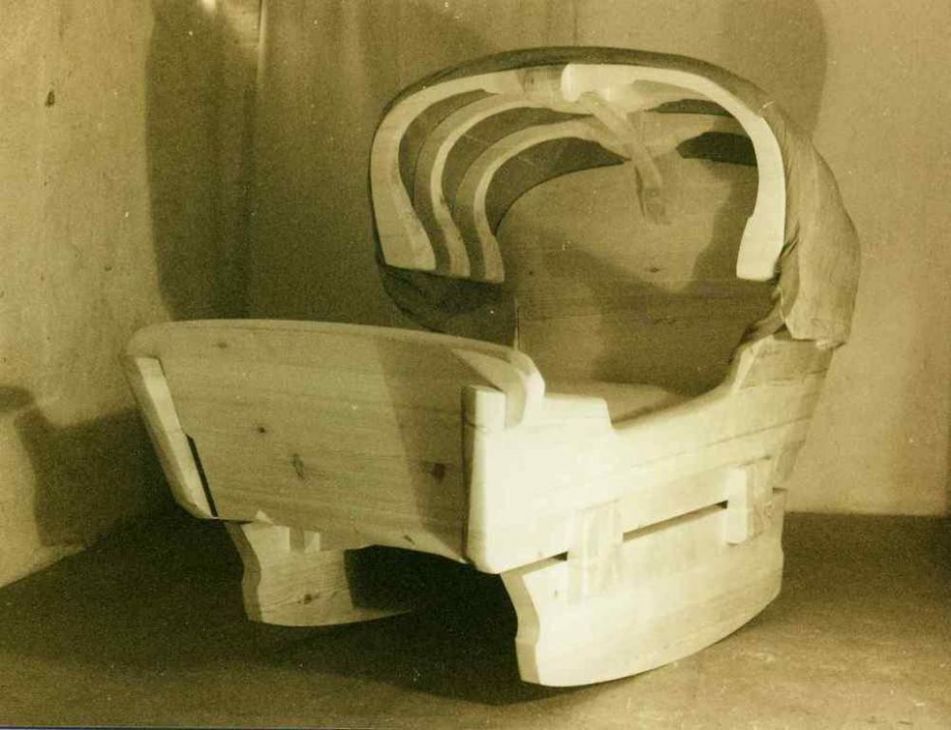

Die eigene Holzbaumethode, begonnen etwa 10 Jahre davor von Wolfgang Zimmer, einem Bremer Bildhauer und guten Kenner der Menschenkunde Rudolf Steiners, kommt ohne Nägel, Schrauben oder Dübel aus.

Ohne Ausführungszeichnungen oder Schablonen werden in gegliederter Bauweise Teil für Teil und ihr Zusammenhalt mit künstlerischem Gefühl frei geformt. So bietet die Bettlerei ideale Möglichkeiten für den Eigenbau.

1. Wiege,

– damit fing an die Bettlerei, hieße sie besser denn Wieglerei ?

– sicher das schönste und rundeste Kursstück und Kunststück.

Siehe auch den Wiegenverleih, die Galerie von Detailbildern und Ansichten. (Eine Nähanleitung für Wiegen- und Bettenhimmel gibt es auch.)

Oder auch den Artikel zur Wiegenforschung.

2. Tisch,

– Eßtische – inzwischen auch klassische Kursobjekte, – gibt es freilich in einigen Formen, je nach Raum und Plätzezahl. Siehe die Galerien. Sehr EssTeeTisch!

Hier das astrologisch schönste Modell, mit fast nur Trigon- und Sextilverhältnissen zwischen den Sitzern.

Gebaut meist in Birke oder Ahorn.

3. Treppen,

– bauten nur Bettler bisher, aber teils mit Hilfe von Kunden und Kurslern! Ein Beispiel hier und zur Galerie…

Da ist jede anders: – mit frei gebogener Mittelwange, gefenstert, – aufgehängt im Dach – und so fort. Die Fotos sprechen für sich. Aber alle sind gebettlert, mit Steckverbindungen in kürzester Zeit auf- und abgebaut.

4. Sarg,

– der Schwellenschrein, die umgewandelte Wiege. Wer genauer das wissen will, schaue hier.

Ein Kursstück wieder, gebaut als Truhe für Lebzeiten, für den Eigenbedarf; als Aufbahrungssarg für die Familie; als Beschäftigung mit einem Tabuthema zur Entlastung der Nachwelt; – nie gab es so gute Gespräche im Kurs !